lunes, 30 de enero de 2012

Estética

Veo que, al final, ha primado una cierta consideración estética y los líderes de la UE han prescindido de los helicópteros para llegar a la reunión del Consejo Europeo, como estaba inicialmente previsto. La consideración de que semejante modo de desplazamiento, au dessus de la melée como se dice, sobre todo cuando la melée son personas de a pie que protestan en huelga general contra los recortes presupuestarios debidos a las políticas de austeridad, era un formato inadecuado para las circunstancias, parece haberse impuesto a las urgencias de los servicios de seguridad y de las agendas e impaciencias de los diferentes Jefes de Estado o de Gobierno que participaban en la reunión.

Digo que han sido consideraciones "estéticas", no éticas, las que han primado en la decisión final sobre el modelo de transporte. Que conducir casi medio centenar de kilómetros por carretera a semejantes personajes plantea dificultades de toda índole.

Lo que no comprendo es la razón de que esta cumbre se haya convocado coincidiendo con una huelga general.Porque la huelga, no conviene olvidarlo, fue anunciada antes que la cumbre. Luego, una de dos: o la Secretaría General del Consejo, por las razones que fuesen, no tomó en la consideración debida las perturbaciones que una huelga general habría de causar al normal desarrollo de una cumbre comunitaria, o, habiéndolas estudiado, decidió mantener sus planes.

Los Jefes de Estado o de gobierno de algunos de los países más poderosos del mundo no deben condicionar sus agendas por factores externos. Dicho lo cual, hay que reconocer que la prudencia política aconseja no forzar la mano en este género de situaciones. Plantear desplazamientos en helicóptero para que los responsables de las políticas europeas de austeridad no se topen con la gente que sale a la calle contra esas políticas de austeridad suena a chulería y a prepotencia. O a torpeza.

Sobrevolando los problemas

|

| Helicóptero militar belga de la clase "Agusta" |

Pocas

veces como hoy va a ser posible visualizar el abismo que separa a la calle

de quienes deciden, o, si se quiere, a Wall Street de Main Street, por apelar a

la socorrida definición norteamericana de las inquietudes cotidianas de la

gente común, frente a las cábalas financieras de las camarillas de iniciados.

La cumbre se reúne después de una jornada de protestas organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) contra las políticas de

austeridad y en medio de una huelga general convocada en Bélgica

contra los recortes en las pensiones y, en general, contra la pérdida de

beneficios del Estado del Bienestar. La cosa se presenta tan enconada que estaba prevista la llegada de los

líderes europeos a un aeropuerto de Flandes bajo control aéreo militar, desde donde serían trasladados al lugar de

la reunión, el edificio central del Consejo, en el Rond Point Schuman, a bordo

de helicópteros del Ejército belga. Una muestra más de la proximidad de

nuestros políticos con la gente y sus problemas...

¿Y

de qué van a hablar en esa “cumbre” que se celebra sólo cinco plantas por

encima del nivel de la calle, (fortificada, a los efectos)? Pues de las

dificultades que encuentran Grecia y sus acreedores privados para pactar los

términos de la quita acordada en julio del año pasado por otra cumbre (economía

financiera), de los nuevos ajustes para el saneamiento y la estabilidad presupuestarias (economía financiera) y de

algunas iniciativas para favorecer el empleo a través del apoyo a la contratación

mediante un aligeramiento de la carga tributaria del trabajo. Una idea que ya

se barajó en los 90, cuando otra crisis de desempleo. Acuérdense de las cumbres

de Luxemburgo (1997) y Viena (1998). El problema estriba en que de lo que se

trata es transferir la carga de la recaudación que se perdería por este camino

hacia otras fuentes de ingresos. Holanda, por ejemplo, lleva lustros sobretasando

el diesel de automoción para aligerar la fiscalidad que gravita sobre los

puestos de trabajo de menos cualificación y todos los holandeses que pueden

pasan a Bélgica a cargar el depósito.

Es

obvio que la cumbre y la calle van a vivir en momentos políticos diferentes y desde posiciones físicas bien distintas: los

manifestantes gruñendo en la calle por los sacrificios que se les exige en el

presente y quienes se los imponen soñando con un futuro mejor, sobrevolando los

problemas a bordo de helicópteros

militares. Y ese futuro sólo comenzará a visualizarse como una posibilidad real cuando la

canciller alemana, Angela Merkel, tenga garantías suficientes de que la unión

monetaria no peligra por comportamientos manirrotos de sus integrantes. A eso

responde el Tratado de Unión Fiscal que pasará un primer examen de la cumbre,

en el tránsito a su aprobación definitiva en marzo.

jueves, 26 de enero de 2012

El Telón del Euro

|

| Viktor Orban en el Parlamento Europeo |

Pues con Croacia, que entrará en la UE a mediados del año que viene, ya vamos

para 28. Para 29, en realidad, si contamos a la Alemania del Este, la República

Democrática Alemana como se la conocía, que accedió a la UE por la puerta de

atrás, de la mano de su hermana mayor, la RFA. Y después vendrán Serbia, y

Montenegro, y Macedonia, y Albania ¿y Turquía? Ni Sarkozy, ni Merkel, lo

quieren pero esta Europa de nuestros días es muy diferente de aquella que

discutía el rendimiento de las calderas de calefacción, a finales de los 80 y

va camino de acentuar aún más las diferencias. Miren, si no, la fosa que está

cavando el euro entre los países que han podido adoptarlo y todos los demás. Cuanto interesa, lo que verdaderamente consume la imaginación, los esfuerzos de

los poderosos de Europa y nuestro dinero, y todo ello a manos llenas, es lo que se discute

en el Eurogrupo; lo demás apenas merece un condescendiente desdén.

Es lo que les está

pasando a los países del centro de Europa que se adhirieron a la UE en 2004. Que se encuentran con el desdén. Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría... nombres sonoros en la

historia del continente que estos días parecen haber quedado atrapados tras un

nuevo telón, el monetario, que no el viejo de acero.

Los PECO, como se los

conocía en jerga comunitaria, tenían que haber seguido un proceso similar al

español: periodos transitorios relativamente largos para adaptarse a la

realidad comunitaria y plena homologación con el resto a término, con algunas

diferencias de calidad. La crisis financiera les ha postergado en el orden

europeo de prioridades y están desesperados. Poco tiene que extrañar que las

tendencias autoritarias se manifiesten con tanta virulencia como lo están

haciendo estos últimos tiempos en

Hungría. Antes lo hicieron en Polonia y Vaclav Klaus, desde Praga, más

parece el personaje de una astracanada política que un gobernante homologable

al estándar general. Claro que cuando la réplica a Klaus la daban Berlusconi o

Chirac...

Europa no ha resuelto los

problemas de los PECO; en casos los ha complicado aún más. Hungría, por

ejemplo, que está de moda por lo de la reforma de la Constitución en un

manifiesto ejercicio de autoritarismo por parte del actual primer ministro,

Viktor Orban. Hace un par de años, el

diario Hospodarske Noviny daba cuenta de que el predecesor de Orban, Ferenc Gyurcsány,

estaba dispuesto a suplicar la aceleración de los trámites para que Hungría

pudiera adherirse al euro, en medio de la desesperación por la quiebra

económica del país. Barroso le contestó que todos por igual; que de atajos,

nada.

Gyurcsány, que había mentido

a sus conciudadanos y a sus socios europeos sobre el grado de deterioro real de

la economía húngara, (los griegos no están solos en estas trampas) buscaba al otro lado del telón monetario una estabilidad

que los húngaros perdieron en los últimos estertores del imperio de los soviets

y que no han recuperado aún. Y eso es algo que duele a una población que se

distinguía ya entonces por un nivel de consumo relativamente alto para los

estándares del Comecon. Primero fue la URSS, la que, antes de la caída del

antiguo Telón de Acero, los dejó a su suerte, cuando la carrera armamentista agotaba todas

sus potenciales financieros. Budapest tuvo que mirar al oeste. En 1982 entró en

el FMI y en el Banco Mundial, las estructuras (occidentales) de Bretton Woods.

Janos Kadar, el primer ministro socialdemócrata de la época, lo hizo todo para occidentalizar la economía del país:

creó bancos comerciales, abolió subvenciones, devaluó varias veces el forinto y

puso en marcha una campaña de desregulación de la economía, de liberalización

de precios y del comercio exterior y abrió la puerta a las privatizaciones.

Kadar perdió el poder en

1988, cuando la deuda exterior se había duplicado en sólo dos años, de 1985 a

1987.

Después vino la

catástrofe. Es verdad que los húngaros precipitaron la caída del Muro permitiendo a los alemanes orientales cruzar su frontera hacia el Oeste. Pero ese

prestigio no les salvó de un hundimiento del PIB de en torno al 20 por ciento. Lo que pasa es que mientras

Varsovia recuperaba posiciones y las rebasaba en el curso de los 90, Budapest sólo pudo certificar una equiparación

de la riqueza de 1989 a finales de aquella década.

No quisiera aburrirles,

que esto me está quedando demasiado largo. Después vinieron los esfuerzos sin

cuento para homologar el sistema con la Europa comunitaria, la esperanza de una

recuperación contundente que tampoco

se produjo y el desconcierto final. Jacques Rupnik, del Instituto de Estudios

Políticos de París, asegura que en los PECOS se ha producido un fenómeno de

adaptación democrática inversa: “la izquierda cultural estaba económicamente a

la derecha (favorecía el mercado), mientras que la derecha cultural y los

nacionalistas conservadores, como los hermanos Kaczynski o el Fidesz de Viktor

Orban, se situaban en una izquierda económica estatista”.

¿Y la gente? Pues la

gente es la que vota y la que sitúa a sus políticos en posiciones de poder. Y

los húngaros parecen estar cansados. Perdieron mucho cuando Moscú se

desentendió de ellos después de haberlos invadido en 1956 y ahora, como los demás países de Europa central, según Rupnik, "en

lugar de celebrar una transición ejemplar hacia la democracia, muestra síntomas

de fatiga prematura”. Sufrieron la marginación cuando la caída del

comunismo y sufren ahora dos crisis de gran amplitud: la de la UE y la del

paradigma capitalista.

Cualquier cosa que Europa

acometa con sus nuevos socios del Este tendrá que afrontarla con prudencia. El

resurgimiento de las tensiones nacionalistas (en Hungría, en Polonia, en

Chequia, en Eslovaquia), no es evidencia de otra cosa que de la desesperanza de

poblaciones enteras. Cuando no hay calefacción, las banderas suelen servir de

cortaviento.

Viktor Orban en la

jefatura del gobierno húngaro es la muestra de que la UE está fracasando en los

países del centro europeo. Si el modelo seguido en ellos vuelve a ser utilizado

en los Balcanes, se correrá el riesgo de un nuevo fracaso. Lo que está pasando

allí es grave, pero de este lado del telón monetario no llegamos a percibirlo. Y nuestros socios del Este se dan buena cuenta de ello.

jueves, 19 de enero de 2012

Encocorados

|

| Tenedores extranjeros de deuda pública española. |

Les supongo informados pero por si no fuera así, me permito traer a este Blog una de las verdades estadísticas de la Deuda pública española cuyo conocimiento resulta más esclarecedor para entender toda esta movida de los mercados financieros, la prima de riesgo y, en general, todo este follón de las cuentas nacionales que tiene encocorada a media población. Quizás incluso a más que a esa media población.

Bueno,

pues resulta que más de las tres cuartas partes de la deuda pública española

está en manos de instituciones y personas físicas afincadas en nuestros muy

queridos y solidarios socios europeos, según la última estadística hecha

pública por el Tesoro español, que incluye datos hasta agosto de 2011.

Casi el

30% de esa deuda púbica (vean el gráfico que les adjunto, que ha elaborado el

Tesoro), está en manos de personas e instituciones francesas, algo menos del 10

entre alemanas, en torno al 5 en

italianas y casi un 15 por ciento se lo reparten los tres país del

Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, lo que arroja un total

aproximado del 60 por ciento sólo en seis socios de la UE, que son, a su vez,

miembros del Eurogrupo todos ellos. Es decir, que han adoptado el euro como

moneda propia, Otros países de la UE detentan algo así como el 17%, Asia Africa

y otros poco menos del 25%, América del

orden de un 2% y otros países europeos no miembros de la UE rondan el 3%. Las

cifras no puden ser más precisas porque el Tesoro no las facilita; el cuadro no

está respaldado por los números en los que se basa. Por lo visto la

transparencia se agota ahí, en las grandes cifras.

A mí me

parece útil conocer estos datos para comprender el alcance real de los riesgos

que soportamos en esta gran montaña de susceptibilidades que se ha creado con

las deudas soberanas de los países del sur europeo. Porque una cosa es lo que

dicen las agencias de calificación de riesgo y otra, y muy distinta, lo que

hacen quienes compran nuestra deuda o la renuevan. Si por las primeras se

tratara, nuestra Agencia de la Deuda no estaría vendiendo ni un peine, pero

hete aquí que eso no está pasando y que el Tesoro está colocando últimamente

emisiones muy importantes de deuda a medio y largo plazo, con un diferencial

muy moderado respecto al bund alemán.

Lo que

pasa es que las cosas se mezclan –quizás interesadamente- y los ruidos de las

agencias de rating se ven amplificados por otros sobre los tipos de emisión,

con lo que la cosa termina pareciendo una catástrofe. No es así; ni los intereses

asumidos por el Tesoro en los peores momentos de la denominada “crisis de la

deuda” son desorbitados, ni corremos riesgos de quedarnos sin financiación.

En

realidad, todo sigue como siempre: los países del norte europeo financian a los

del sur.

Es

verdad que la moneda única impone otras garantías que las que regían hasta

ahora, y que la época del dinero fácil ha –por el momento- terminado. Pero de

eso a creer que el cielo va a caer sobre nuestras cabezas hay bastante más que

un abismo.

Al

final, en esta historia, las únicas que van camino de hacer el ridículo son las

agencias de calificación. Parecen un Júpiter tonitronante y nadie les hace caso.

miércoles, 18 de enero de 2012

Golosona gasolina

|

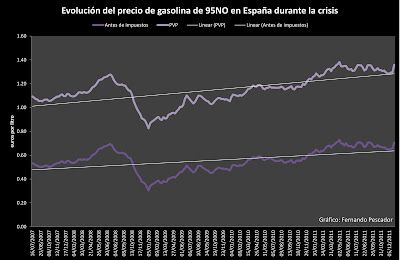

| El precio de la gasolina en España está ya más alto que antes de la crisis |

Hoy he

ido a ponerle gasolina al coche y me he encontrado con el litro de la de 95 a

1.67 euros. ¿Pero esto qué es?, me he dicho ¿No estábamos en crisis? Me he

vuelto a casa y he comenzado a trastear con el ordenador (unos datos por aquí,

otros por allí) y he terminado descubriendo que a día de hoy tenemos unos

precios en venta al público para ese producto sensiblemente más altos que los

que regían antes del inicio de la crisis financiera, en el verano de 2007. En

España, concretamente, los precios de la “normal” de 95NO están ahora un 24 por

ciento más altos que a mediados de julio de 2007 y el litro de ese refinado,

antes de impuestos, ha subido un 31,84% con respecto a esa fecha. Proyectadas

en el gráfico que les adjunto, y que he elaborado a partir de las cifras del

Boletín Petrolero de la UE, he

encontrado, como siempre, una similitud en los movimientos de ambos valores

(sin impuestos y en precio de venta al público), con notables salvedades a

mediados de 2009, cuando el precio final del producto subió más que el costo en

refinería. Y, naturalmente, la tendencia consolidada es al alza, en proyección lineal.

Más en el producto tal y como sale de venta al público que a pie de refinería.

¿Qué

está pasando? Pues lo de siempre: que los especuladores, los mismos que

apuestan porque algunos países de la zona euro van a tener dificultades para

devolver el dinero que les prestan, se han olido que los precios van a a tirar

para arriba a causa de una serie de factores, como el peligro de una confrontación

con Irán que reduciría la oferta, problemas con el refino que la recortarían

aún más, y así. Y están utilizando los mismos instrumentos que han servido para

estrangular financieramente a Grecia y a Portugal, y que a punto han estado de

hacerlo con España o Italia: derivados negociados de tú a tú de los que no

queda constancia en ningún registro accesible para la autoridad.

Ese

mundo, el de los mercados de futuros del petróleo, es conocido como "el de

los barriles de papel", por contraposición al otro, el de los barriles

reales, que es donde venden quienes lo tienen y compran los que lo necesitan.

Actualmente hay una gran divergencia entre uno y otro: el primero, el de los

barriles de papel, lleva tres semanas consecutivas en posición de adquisión de

opciones, mientras que el segundo se está desmoronando. La Agencia

Internacional de la Energía ha anunciado esta mañana que el último trimestre de

2011 se cerró con una caída en la estimación de la demanda ni más ni menos que

de 300.000 barriles al día para todo el año. La contracción en Europa es aún

más acusada: una caída del consumo en 2011 del 4,6 por ciento. Desde la crisis

de las subprime no se había producido una caída en las estimaciones de consumo,

como la de 300.000 barriles al día que la AIE ha ofrecido hoy.

Y si la

economía no tira para adelante y el consumo se retrae, ¿por qué suben los

precios?. Pues porque los carburantes son una auténtiva "vaca

lechera" para las Haciendas nacionales y cuando los precios en origen

bajan, ellas consideran que se les abre un margen recaudatorio adicional, y lo

apuran.

Además,

los precios, en este mundo de oro negro, pero también amarillo, se fijan

siempre en base a las referencias más caras, como los que rigen en los mercados

"spot", que son estríctamente especulativos.

La

estructura empresarial del sector, en fin, es vertical: dominan la

extracción, el transporte, el refino y la distribución. Les basta con cerrar

el grifo en un segmento de la poducción para que los precios suban.

De modo que ya tienen ustedes los motivos de que a día de hoy, los precios de la gasolina estén aún más caros que antes de la crisis, a pesar de una muy importante caída en 2009.

El negocio de la golosona gasolina se ha recuperado, vaya que sí. Pero a costa de una vuelta de tuerca más a la cada vez más reducida clase media.

Etiquetas:

crudo,

especulación,

gasolina,

petróleo,

precio

martes, 17 de enero de 2012

Poder presupuestario

|

| La Europa desvertebrada, tal y como la vio la presidencia euroescéptica checa en 2009. Foto: F. Pescador |

En Bruselas están pasando cosas muy interesantes que los

focos de la actualidad no alcanzan a resaltar porque están demasiado

concentrados en el brillo del dinero. Se trata de la reforma de los

Tratados de la UE para dar cabida a la que ahora se llama la 'regla de

oro' de la Unión Monetaria: la obligación -exigible- de no presupuestar

por encima de un déficit del 3% del PIB, y todo lo que esa exigencia

llevaría emparejado: judicialización de la acción presupuestaria

nacional, mecanismos automáticos de corrección de la tendencia,

intervención de las instancias supranacionales (Comisión europea) en el

proceso, etc.

Recuerden: en diciembre pasado, una cumbre de jefes de

Estado o de Gobierno decidió ir adelante con lo que se denomina la

'unión fiscal' de la UE. Su traducción más aparente es la

'constitucionalización' del rigor presupuestario, a cambio de lo cual

las principales economías de la UE -luego la alemana-, ampliaban un poco

más la liquidez del Fondo Monetario Internacional y Draghi obtenía más

margen para inyectar dinero en el sistema financiero. Los cambios

tendrían que verse reflejados en un nuevo Tratado, que será aprobado

antes de marzo. El Reino Unido se opuso y boicoteó inicialmente la

refinanciación del FMI, pero ahora está reconsiderando su negativa,

entre otras razones porque la proyectada revisión del Tratado, que

supervisa de cerca a pesar de haberse declarado oficialmente al margen,

no le va mal.

Las negociaciones las están protagonizando personal

esencialmente técnico, representantes de los Tesoros nacionales y altos

diplomáticos, que han avanzado mucho en la definición del nuevo texto.

Se ha llegado, sin embargo, al núcleo de la cuestión, que no es otro,

una vez más, que la soberanía nacional. El problema se enuncia en estos

términos: ¿cómo admitir que una institución de raíces no democráticas,

tal que la Comisión europea, pueda llevar a un país de gobernantes

elegidos democráticamente ante la Justicia europea porque interprete

esta que la traducción constitucional de la 'regla de oro' no se atiene

al Tratado?

No es una discusión fútil. Sintetiza las posiciones más

antagonistas de la construcción europea, en torno a Francia (que se

niega a la judicialización del proceso) y a Alemania (que quiere las

cosas simples y a la Comisión europea interviniendo de oficio). Se

trata, a fin de cuentas, de ceder la soberanía presupuestaria (que nada

tiene que ver con la monetaria, ya concedida al BCE por los países del

euro) o no.

La bronca amenaza con devenir monumental, a poco que las

posiciones se enconen y terminen saliendo a la luz. Hasta ahora, con el

lío de los mercados monetarios de por medio, la han puesto sordina para

que la cosa no llame demasiado la atención, pero está a punto de saltar

a la palestra. A fin de cuentas, la cumbre europea prevista para el 30

de este mes debería dar un primer visto bueno al proyecto de nuevo

Tratado.

Entre tanta dificultad, la irrupción de las autonomías

españolas en el debate, aunque a escala nacional, no deja de sorprender.

Los Estados de la UE están discutiendo la cesión de la soberanía

presupuestaria, pero las autonomías quieren preservar las suyas propias

(o las que interpretan como propias).

A mí, el debate me recuerda a aquello de la independencia

fiscal vasca y su autonomía normativa. Miren en lo que quedó. Como

quedará éste cuando se asuma que las potencialidades presupuestarias

autonómicas se enmarcan en la general del Estado, quien responde

constitucionalmente ante Bruselas.

Y eso de que sea Bruselas quien supervise directamente

las cuentas de las autonomías suena a broma. Pues sí que está la

Comisión para recibir más papeles que los que jurídicamente está obligada a digerir.

domingo, 15 de enero de 2012

PIP

Los panchitos se habían refugiado bajo el corcho del flotante agotados tras su larga huida de los atunes. Se sentían a salvo y comían lo que mis amigos y yo les poníamos en el anzuelo. Viendo lo que está pasando estos días con los implantes mamarios PIP y su etiqueta de conformidad "CE", creo que hubiera hecho mucha mayor fortuna, en mis años de pescador de panchitos, colgando del anzuelo una etiqueta "made in CE" y esperando a los peces al otro lado de la caña. Habría caído de todo: panchitos, lubinas, doradas, merluzas y algún que otro ballenato.

Si he entendido bien lo que está pasando, resulta que hay algo así como medio millón de mujeres regadas por el mundo que están aterrorizadas porque las bolas de silicona que les han puesto en los pechos son venenosas y pueden matarlas a poco que se desgarren. Y se desgarran con bastante facilidad. Las bolsas esas están llenas de un producto -un plástico maleable y fluido- que no debería haber sido utilizado para esos fines porque no había sido verificado por ninguna autoridad de certificación. Lo compuso el dueño de la empresa y lo empleaba porque le salía mucho más barato que los aprobados para estos usos. Cinco euros por litro del producto "malo" frente a 35 del "bueno", según "Le Monde" del pasado 6 de enero.

Las bolsas venenosas no se distribuian clandestinamente. Una empresa alemana de certificación, TÜV Rheinland, un gigante del sector, les daba el visto bueno, en base a un protocolo legal que es de risa. Gila lo contaría así: "Oye, ¿que eres el de PIP?. Que te voy a visitar. Sí. El martes. A las 11:30. Que tú verás"

Y el otro "veía": sustituía las referencias a los componentes de sus productos en los ordenadores por otras, cambiaba nombres y así. Y TÜV Rheinhal leía los papeles, sólo los papeles, y decía que "bien". Y las prótesis salían de fábrica con ese "bien" y los países europeos la admitían como válidas, sin verificar el plástico del interior, porque hay una cosa que se llama la "licencia europea", que consiste en que cuando un país socio de la UE le da el visto bueno a algo susceptible de "autorización común", la cosa en cuestión circula por toda Europa, como si la hubieran certificado todos y cada uno de los países miembros de la UE.

Esa certificación es la que invocan los distribuidores (búlgaros, italianos y brasileños, entre otros) que compraron las bolas y las regaron por el mundo. Lo mismo que los hospitales que las adquirieron y que se las facilitaron a los cirujanos que las implantaron en panchitos agotados de huir de atunes y para los que la etiqueta "made in CE" era la protectora sombra del flotante, una garantía de seguridad.

Los sistemas públicos de salud de medio mundo tienen un problema con esas bolas tóxicas. Su implantación pudo costar del orden de 6.000 euros a cada una que las compró, pero el tratamiento de los cánceres derivados multiplicaría la cifra fácilmente por 10.

Pero Europa tiene, toda ella, un enorme problema de credibilidad. Recuerden: las "vacas locas" de los 90 y las certificaciones, técnicas y políticas, que no sirvieron para nada; otros problemas de contaminación alimentaria como las carnes de aves con dioxinas, las alarmas de todo género sobre pandemías varias que nunca llegaron a verificarse, los productos financieros sin valor que se vendieron a la gente como muy prometedores, pero que no lo eran y que la gente compró porque otorgaba a sus interlocutores bancarios una confianza ("tú no me harás eso") que estos no merecían...

Y,a todo esto, nutridos cuerpos de funcionarios supervisando.

Como esto siga así, y no detecto indicios de que vaya a cambiar, si yo fuera panchito, lubina, dorada, merluza o ballenato, no mordería el anzuelo del "made in CE". Ni aunque me lo presentaran debajo del flotante.,

jueves, 12 de enero de 2012

Directorios y Directores

Percibo

una considerable inquietud en España –por hablar con propiedad en determinados

medios y entre determinados intelectuales, de izquierdas como de derechas-

sobre el gran protagonismo que han cobrado Alemania y Francia en la gestión de

la que se ha venido a llamar la “crisis de la deuda” de la Eurozona. Alarma el protagonismo

y el muy aparente diktat que le sigue invariablemente. A mí no me preocupa

mucho. En realidad no me preocupa nada y les voy a decir por qué.

La

moneda única es un invento francés aceptado a regañadientes por Alemania. Nació

con unas condiciones arbitrarias, como documentadamente recordaba Xavier Vidal-Folch

el otro día en El País, porque se trataba de un engendro político. Todas las

monedas lo son. Quienes la creaban pusieron sus condiciones y los demás las

aceptamos. En España con gran alborozo, según revelaba en enero de 1996 una

encuesta de la Comisión europea, que mostraba un índice de aceptación del

proyecto en nuestro país del 66%, detrás de Italia (74%), Luxemburgo (70%) y

Francia (68%).

La

irresponsabilidad o los errores de las clases gobernantes en la crisis

financiera de 2007 han debilitado gravemente los fundamentos de la moneda única,

que no eran particularmente firmes. Ya sé que Grecia es una minucia en la

economía de la Eurozona y que se puede ser más o menos intemperante en el

análisis de unos datos cuya contabilización merece ser interpretada. Y si no,

que se lo digan al nuevo Gobierno de España, que ha basado un durísimo plan de

ajuste en cuentas que no estarán cerradas hasta marzo. ¡Aúpa ahí! Pero el hecho

cierto es que Grecia ni cumplía ni tenía voluntad política de cumplir (aún

ahora sigue sin estar claro que quiera hacerlo del todo), que Italia no sólo no

cumplía, sino que no tenía previsto hacerlo, y que a la España de Zapatero el incremento

del déficit público le importaba un comino, como el propio presidente del

Gobierno dejó bien claro ante las cámaras de la televisión, cuando asumió que

la crisis era real y que los dispendios acometidos iban a tener una traducción

en déficit y en deuda. Y que Francia, no conviene olvidarlo, jamás se ha siquiera aproximado al objetivo del equilibrio presupuestario.

O sea

que quienes quieren ver en la purga aplicada a Grecia el origen de todos los

males que nos afligen, se equivocan. Al menos, así lo creo yo.

Estamos en un

tiempo político y económico distinto que el que vio el nacimiento de la moneda

única. El desbarate financiero causado por la banca norteamericana de inversión

a escala planetaria y los mecanismos de autoprotección desarrollados por el

sistema tras las pifias precedentes (el crash bolsista de 1987 con Reagan o la

crisis financiera asiática de 1997 cuando Clinton) han moldeado un escenario

completamente diferente. Gustará más o menos, pero es el que hay. Y en este

escenario, quien te arruina no te presta ni con intereses de usura si no tiene

claro que le vas a devolver su dinero. Esa desconfianza, que antes estaba

reservada para los pobres, ahora alcanza a los ricos, como con escándalo

señalaba el pasado diciembre en una conferencia el presidente de la BBK, Mario

Fernández, recordando que a España le cuesta más endeudarse que a países como

Egipto o Namibia.

Pero la historia nos enseña que las suspensiones de pagos no han estado reservadas a los pobres.

La fragilidad

de la base sobre la que se sustenta la moneda única ha llevado a Alemania

principalmente, y a Francia con menos entusiasmo, a tomar posiciones para evitar

el descarrilamiento definitivo del proyecto común. Incluso se ha acuñado un término

feliz, “Merkozy”, para denominar su acción. Hay mucha gente molesta con “Merkozy”,

pero ¿quién podía tomar la iniciativa, o si acaso compartirla con ese dúo? ¿El

Berlusconi del bunga-bunga y el Zapatero a quien Jordi Sevilla quería dar un

par de clases de economía, porque notaba que le hacían falta?

En las

fotos de “Merkozy” aparece últimamente una nueva cara, la de Mario Monti. Es

normal. El italiano aporta soluciones y no problemas. Y la cosa no va de narcisos.

De

todas las teorías que se han construido sobre la posibilidad del Directorio en

una UE constituida por una treintena larga de países, la única que tiene alguna

verosimilitud, a mi juicio, es la que apunta a una coordinación de posiciones entre

Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, en tanto en cuanto el Reino Unido

reme por libre. Es lo que determina la realidad demográfica e histórica del continente.

Lo de “Merkozy” es fruto de la urgencia;

lo otro requiere tiempo. Pero es lo que quedará.

Etiquetas:

crisis,

deuda,

directorio,

merkozy,

ue

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)